Des bons moments en prison

Carnet de terrain commun

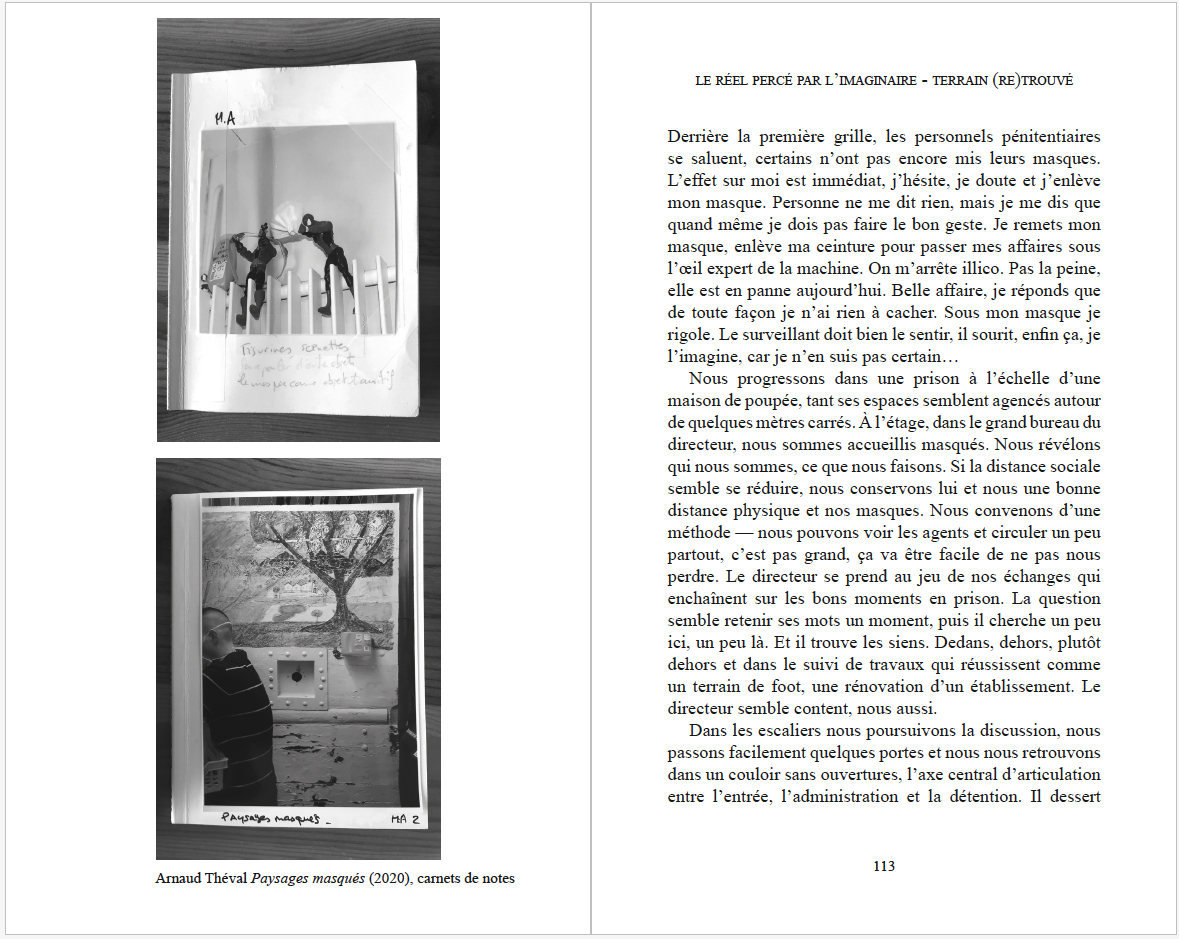

Delphine Saurier et Arnaud Théval

Préface de Marc Jahjah

162 pages

Format 13,5 x 21,5 cm

Éditions L’Harmattan, collection logiques sociales. Paris

2024

Ce livre est fondé sur l’étonnement croisé d’un artiste et d’une chercheuse concernant l’écart entre l’imaginaire d’une prison violente et ce que l’on peut y vivre : des bons moments. Si ceux-ci surgissent malgré les violences et les conditions de travail parfois dégradées, ils restent absents du récit public.

Ce carnet de terrain, mêlant les voix des surveillants, de l’artiste et de la chercheuse, explore cet écart et la possibilité d’un autre récit sur le monde carcéral.

Extrait de la préface de Marc Jahjah

Politiques des formes ethnographiques : montrer les "bons moments" en prison

La prison fait régulièrement l'objet de débats autour de sa nécessité ou de son abolition, de sa fonction et de sa gestion, selon les inclinaisons et les échéances politiques. Cette ligne de partage, souvent vive et passionnée, rend difficiles d'autres regards sur elle, au point que sa signification tend à se figer de manière circulaire, tautologique : elle finit par désigner ce qu'il est autorisé, possible et convenable d'en dire socialement, politiquement, médiatiquement.

Dans l'histoire de la philosophie de la connaissance, l'étude des usages discursifs, de leurs moyens et de leurs possibilités d'expression a certes offert des innovations méthodologiques. Ainsi, au lieu d'ergoter sans fin sur l'essence des choses («Qu'est-ce qu'un homme? », «Qu'est-ce qu'une prison?»), on se penchera plutôt sur le discours que produisent les personnes à leur sujet, à une époque donnée, dans un contexte donné, ainsi qu'à la manière dont elles les mettent en fonctionnement, à partir de définitions plus ou moins vagues et des forces qui travaillent leurs perceptions. La démarche scientifique consistera dès lors à suivre cette trajectoire, les cadres qui l'informent, à partir desquels elle ne suit pas son cours librement.

Dans le cas de la prison, cependant - comme pour tout objet «sensible» -, une telle méthodologie rencontre des défis redoutables, loin d'être uniquement scientifiques. Car comment rendre compte de la manière dont les personnes s'en saisissent, la comprennent, la vivent, comment faire varier les perspectives, comment en parler, participer au débat public bref, comment affiner notre perception, grâce à laquelle d'autres gestions pourraient être imaginées, quand l'espace sociopolitique est configuré par des lignes de partage infranchissables, qui définissent en partie les modalités de l'accès à la réalité «prison» ?

L'un des grands mérites du livre de Delphine Saurier et d'Amaud Théval est d'abord d'affronter ces problèmes : que peut-on dire, jusqu'où dire et comment dire une enquête qui porte sur un objet aussi complexe, au carrefour de l'histoire, du social, du politique, du moral, du juridique? A quels risques s'exposent les enquêteurs, dès lors qu'ils choisissent de faire circuler leurs résultats, leur parole et celles de leurs enquêtés, parfois très éloignés des attentes sociales en matière de justice (punir, faire souffrir, etc.)? Comment le faire, sous quelle forme, avec quelles précautions et quelle responsabilité? Comment gérer la circulation de cette parole et les risques de son appropriation politico-médiatique ?

À quoi a-t-on réellement accès (la «prison», le concept de «prison», les discours sur la «prison», etc.), existe-t-il une réalité qui échapperait aux moyens et aux conditions par lesquels on y accède? Enfin, que peut l'enquête ethnographique, quel est son rôle politique: permet-elle d'agir et comment ?